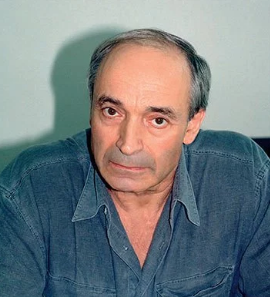

Игорь Кваша: Я не умею быть равнодушным

Актер, режиссер и телеведущий Игорь Кваша сыграл свою первую роль в постановке сказки «Морозко». Это были подмостки настоящего театра – действие происходило зимой, во время Второй мировой войны, в Сибири. В такую даль маленький Игорь отправился с мамой Дорой Захаровной, врачом, во время эвакуации из Москвы в 1941 году. Его актерское образование началось в Доме пионеров на улице Стопани, которая дала нам, кстати, Ролана Быкова, Льва Круглова, Виктора Соколова. А дальше распорядилась судьба – в 1951 году в Дом пионеров в поисках талантов пришел преподаватель Школы-студии МХАТ. Наряду с двумя другими молодыми актерами он выбрал и Игоря Квашу. А тот, как оказалось, подал документы сразу в несколько учебных заведений и, кстати, прошел и в Щукинское училище. Но учиться он пошел все же в Школу-студию МХАТ, где подружился с Галиной Волчек. Вместе с товарищами-студентами они стали основателями театра «Современник», в котором он работает с 1957 года, после всего двух лет во МХАТе имени М. Горького.

» Игорь Владимирович, «Современник» до приезда в Лондон был на гастролях в Америке и Франции. Как вас принимали?

Я волнуюсь, когда выступаю в Париже или Лондоне. Для меня эти города – театральные, выступления в них всегда вызывают трепет во мне. В Нью-Йорке я волновался, потому что мы выступали на Бродвее, а русского театра там не было чуть ли не со времен первой поездки МХАТа в 20-х годах прошлого века. С другой стороны, я очень гордился нашими гастролями на Бродвее, тем более они нас пригласили второй раз. Ведь это место как государство в государстве, там нельзя арендовать здание – тебя должны принять. Нас приняли – ведь у американцев существует большая тяга к системе Станиславского. Актеры, не только театральные, но и голливудские звезды, очень гордятся фактом, что они учились по системе Станиславского, и всегда об этом говорят. В Америке плохо обстоят дела с репертуарным театром – труппу набирают для пьесы под определенную звезду. Мне казалось, что для американцев будет необычным и притягательным факт приезда ансамбля известных российских артистов – и я не ошибся, нас ожидал очень теплый прием. В Париже я опасался за успех гораздо больше, а в Лондоне и подавно. Я думаю, что в мире три театральных центра – Россия, Англия и Франция. В Англии существуют старейшая театральная традиция, маститые актеры и режиссеры. Я особенно волновался за Чехова – ведь его так часто здесь ставят, один только Питер Брук чего стоит.

» Как американцы воспринимали спектакль – «Крутой маршрут» о событиях в сталинских лагерях?

Когда мы играли в Сиэтле, некоторые зрители прилетали из Нью-Йорка. Даже Джейн Фонда приехала и, говорят, прорыдала все второе отделение.

» Вы никогда не задавали себе вопрос: как же наша страна, которая обладает такими сильными культурными традициями, страна с такой интеллигенцией, родина Пушкина, Толстого, Чехова, смогла погрязнуть в такой бесчеловечной и кровавой истории?

Найти какие-то причины можно, но я не знаю, правильны ли мои соображения. Посмотрите на Германию. Большего числа гениев не давала ни одна страна: Эйнштейн, Гете, Ницше. Возьмите любую сферу деятельности и увидите, что эта бюргерская страна произвела на свет гениев. Вот мне и кажется, что если в такой обывательской стране пробивается талант, то он должен быть грандиозен – это Бетховен, это Моцарт. В России психология была рабская, а не бюргерская. Подумайте, крепостное право было ликвидировано в 1861 году, а в Лондоне к этому времени уже было построено метро. А в России можно было человека поменять на борзых щенков. Рабское сознание быстро не уходит, оно наложило отпечаток на всю страну. Вот и верующие крестьяне после революции пошли на христианскую церковь, потом раскулачивали друг друга, строили авторитарную милицейскую страну. Страх передается на генетическом уровне – люди понимают: если выходить на демонстрацию, тебя просто уничтожат. Сталин, с одной стороны, провозглашал, что человек – это звучит гордо, а на деле уничтожал собственный народ и держал всю страну в страхе. Должно пройти время, чтобы этот страх прошел, хотя он вновь насаждается в нашей стране.

» Вы играли Сталина «В круге первом», в «Знаке скорпиона», в спектакле «Полет черной ласточки, или Эпизоды истории под углом 40 градусов». Что было самым сложным в передаче его образа?

Я довоенный ребенок, помню это время. Я с молодых лет интересовался Сталиным – даже собирал рассказы очевидцев о нем. Три года назад вышла моя книга «Точка возврата» – в ней много таких историй. Она, к сожалению, вышла, когда на рынке было много подобного материала, и она растворилась среди прочих книг. В какой-то момент мне стало казаться, что я его хорошо знаю и понимаю, но полностью понять эту неохватываемую дьявольскую личность, думаю, очень сложно. Перед съемками я общался с его родственниками, но совсем немного. Важнее было знакомство с Сергеем Кавтарадзе, который знал Сталина лет 35, с самого подполья. И он был одним из первых, кого Сталин посадил, несмотря на то, что они были близкими друзьями. Когда через 13 лет Сергей Иванович вышел, а он был единственным из его близких друзей, кто остался в живых (остальных он уничтожил), Сталин сделал его заместителем министра иностранных дел. Я был с ним близко знаком и спросил, произошли ли с характером Сталина какие-то перемены в течении жизни – может быть, он стал жестоким тираном уже когда пришел к власти? А он ответил, что больших перемен не произошло – Коба всегда был коварным и кровавым чудовищем. Он допускал, что Сталин к концу жизни заболел и у него развились паранойя и мания преследования, но жестокость была в нем всегда.

» Вы не только актер, но и режиссер – поставили в «Современнике» несколько спектаклей. (Игорь Кваша совместно с Валентином Гафтом и Александром Назаровым возобновили Товстоноговский спектакль “Балалайкин и К°”. В 2008 году Игорь Кваша поставил поэтической спектакль «А вам не хотится ль Под ручку пройтиться?..», и спектакли по М. Булгакову «Кабала святош», «Дни Турбинных», пьесу Г. Горина и В. Войновича «Кот домашний средней пушистости» – Прим.ред.) Как вам понравился такой опыт?

Не каждый актер становится режиссером, не каждый хочет им быть. Я думаю, это был зов души. Мои спектакли шли долго и с успехом. Наверное, нужно было продолжать, а я перестал этим заниматься. Может, виной всему неорганизованность. Режиссер должен ставить, не может театр жить без премьер, а я хочу – поставлю, хочу – нет. То есть мне нужно было найти пьесу, которую точно хотелось бы ставить. В этих поисках проходит много времени, а в режиссерском деле, особенно когда ты начинаешь с самых азов, нужно постоянство. Понимание процесса приходит постепенно, и сложно начинать заново после большого перерыва.

» Уже много лет вы ведете телепередачу «Жди меня», с помощью которой потерявшие связь люди находят друг друга. Это должно быть психологически тяжело – не принимать происходящее близко к сердцу?

Собственно, вести передачу несложно, самое сложное – это нервное напряжение. Невозможно отделить себя от переживаний людей, которые приходят в студию. Сложность-то как раз эмоциональная. Например, когда уже взрослые люди очень хотят найти своих биологических родителей. Они выросли в прекрасной семье, а в младенчестве их сдала в детский дом мать-алкоголичка. Некоторые вещи начинают раздражать – например, бомжи, которые не сообщают матерям, где они, и бедная женщина годами мучается, не зная, есть ли у нее еще ребенок, жив ли он. Я понимаю, что поведение такого ребенка тоже основано на глубинных проблемах и трагедиях. И все же как можно просто не сказать матери, что ты жив? Есть у меня друг, очень хороший хирург, который всегда мучается вопросом: как не переживать сильно за больных во время операции? Он расстраивался и страдал так, что дело могло кончиться инсультом или инфарктом. Но и я не знаю, как можно отстраняться от чужого горя. Но самое главное в этой программе, это то, что люди смотрят ее и учатся быть добрее, учатся сопереживать. Эти как раз то, что советская власть старательно выбивала из людей. Это сейчас очень важно возобновить, когда столько насилия и жестокости.

» Вы воссоединили много людей. А чем занимается ваша собственная семья?

Сын реставрирует ретроавтомобили. Я помню, как в свое время он года три руками собирал «опель» 1938 года, завалил всю дачу ржавыми запчастями. Я считал в то время, что он сумасшедший, а увидел сначала первую, потом вторую машину, которые он сделал, и понял всю красоту этого дела. Внучка учится на географическом факультете – хочет быть экологом. А внук пока что в школе. Никто не выбрал театр. Вот и внук, кажется, будет программистом. Когда подрастал мой сын, я, кстати, очень боялся, что он может пойти в театральное училище.

интервью: Елена РАГОЖИНА