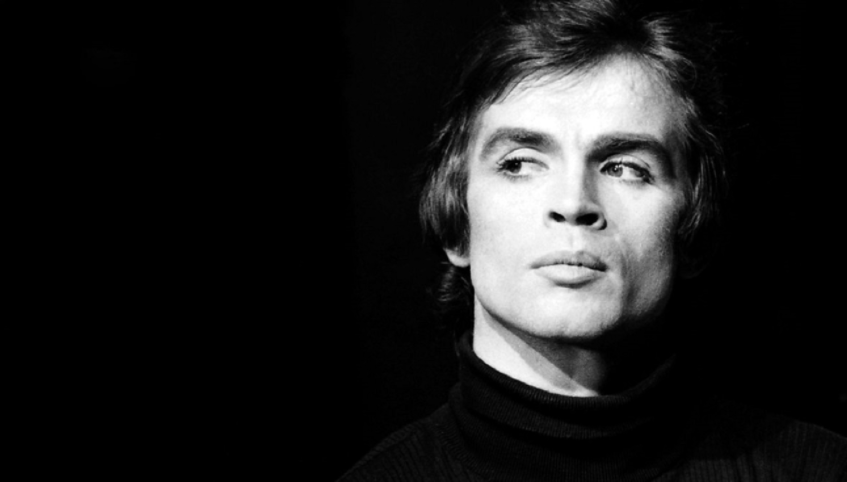

Рудольф Великолепный

Жизнь Рудольфа Нуреева кажется сценарием, который в упоении сочинял эксцентричный, падкий на сенсации режиссер. Все в ней – от рождения до смерти – неординарно, необузданно, хаотично, по-барочному экспрессивно, на грани. Режиссера как будто заносило на виражах собственной фантазии, и он придумывал все новые повороты сюжета, каждый из которых просился в кричащие заголовки таблоидов. Самое поразительное, что все это оказывалось правдой, которая с лихвой перекрывала самое буйное воображение.

«Он обладал харизмой и простотою земного человека, и неприкасаемой надменностью богов», Михаил Барышников

Трудно угнаться за человеком, вся жизнь которого – движение. В сутолоке мемуаров друзей и завистников, статей и книг о Нурееве образ гения танца разбивается на сотни осколков, никак не желающих складываться в одно целое. Кажется, у каждого, кто знал этого человека, был собственный, отличный от других Нуреев. И мне ничего не остается, как, вглядываясь в переменчивое зеркало чужих воспоминаний, ловить ускользающий, как ртуть, облик. Со слов французской писательницы Франсуазы Саган, «у него… 500 разных характеров и, без сомнения, 5000 психологических возможных объяснений. И, конечно, я даже в мыслях не держу попытки понять когда-нибудь хоть немного это гениальное существо по имени Рудольф Нуреев».

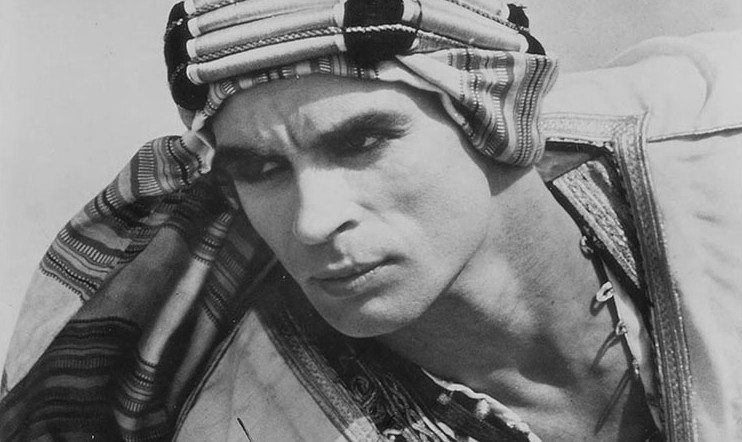

Даже от фактов, на которых привычно держится конструкция биографии, начинает рябить в глазах: национальность – татарин, по паспорту – австриец; большую часть жизни прожил в Париже – при этом объездил пол-света; солист балета, танцевал на лучших сценах мира, исполнил практически все ведущие мужские партии классического балета, а также сам ставил балеты, был директором балетной труппы театра, снимался в кино, коллекционировал дома, квартиры, произведения искусства, острова.

Конечно, гены – вещь упрямая. Как многие поколения его предков-кочевников, Рудольф появился на свет в пути, в мчавшемся по просторам Сибири поезде. Маме, Фариде Нуреевой, ехавшей с детьми во Владивосток, к месту службы мужа, пришлось рожать под стук вагонных колес, а принимала роды старшая из трех сестер новорожденного – десятилетняя Роза. Семья политрука Красной армии Хамата Нуреева колесила по стране, потом началась война, эвакуация, «три семьи в одной девятиметровой комнате» и бесконечные «шестимесячные зимы в Уфе без света и почти без еды». Спасало радио.

«Я просиживал возле него неподвижно часами, слушая музыку, любую музыку…С самого начала я видел в музыке друга, религию, путь к лучшей доле. Тогда я и не предполагал, что вскоре музыка породит единственную страсть, переполняющую мою жизнь, – танец», – напишет Нуреев в автобиографии. Так появились в его жизни кружок народного танца в местном Дворце пионеров, уроки у бывшей солистки Дягилевского балета Анны Удальцовой и – чудо сбывшейся мечты! – Ленинградское хореографическое училище, куда Рудольфа приняли в 17 лет – возраст почти безнадежно поздний для обучения классическому балету.

Только не для Нуреева: сразу после окончания училища, 20 лет от роду, Рудольф становится солистом одного из главных балетных театров страны – Мариинского. За три года в театре – 14 партий (среди которых есть и главные) – в «Дон Кихоте», «Жизели», «Лебедином озере», «Баядерке», «Спящей красавице». Появились восторженные поклонники, не пропускавшие не одного спектакля с его участием. И сладкая, сжимающая сердце надежда, что возьмут на гастроли. В Париж.

То, что произошло в аэропорту Ле Бурже 17 июня 1961 года, описывали столько раз, что сцена эта кажется кадром из много раз виденного фильма. О том, что солист Рудольф Нуреев, находясь на гастролях с Кировским театром в Париже, попросил политического убежища, аршинными заголовками типа «Прыжок в свободу» прокричали все газеты мира. В опубликованной недавно новой биографии «Рудольф Нуреев. Жизнь» британская писательница и историк балета Джули Кавене опровергает версию политических мотивов его бегства. «Думаю, что Нуреев был абсолютно аполитичен и никогда даже не задумывался о политике… бежать на Запад побудили его личные причины.

Он осознавал себя геем. И это представляло для него опасность в России… он отдал себя в руки французской полиции потому, что хорошо осознавал, что в России для него с балетной карьерой будет покончено и в лучшем случае ответом на его поведение в Париже, где он нарушил все предписания КГБ, будет ссылка в Сибирь. Думаю, что, если бы не эти опасения, он наверняка вернулся бы в Россию», – считает Кавене. Сам Нуреев в своей автобиографии писал: «Я принял решение потому, что у меня не было другого выбора. И какие отрицательные последствия этого шага ни были бы, я не жалею об этом».

Тогда, в начале 1960-х, Запад пал к ногам Рудольфа Великолепного со страстью неофита. У журналистов даже появился термин «Руди-мания». Здесь – Ангел и Дьявол танца, Чингисхан балета. В СССР – «презренный изменник Родины» и заочный приговор: 7 лет тюрьмы с конфискацией имущества. В Англии Нуреева принимают в труппу Королевского балета – небывалая честь для человека, не имеющего британского гражданства. Именно в театре Ковент-Гарден произошла судьбоносная встреча Рудольфа и главной балерины британского балета – Марго Фонтейн. Несмотря на солидную разницу в возрасте (ей – 42, ему – 24), их дуэт являл столь совершенное воплощение гармонии, что казалось, у них были единая душа и единое тело. Это была новая веха в истории балета, воплощенное чудо чистого танца, динамит, взрывающий зал. В Венской опере, где Нуреев и Фонтейн в 1964 году танцевали «Лебединое озеро», их вызывали на бис 89 раз! Рабочим сцены даже заплатили дополнительные деньги – изнывающие от восторга зрители не давали разбирать декорации. «Он вывел ее на свет, а она подняла его к небесам», – вспоминала современница. И спустя множество лет Рудольф говорил о Марго: «Это все, что у меня есть. Только она…»

Балетный критик Найджел Гослинг и его жена, с огромной симпатией относившиеся к Рудольфу, стали вроде его приемных родителей на Западе. Найджела «изумлял быстрый ум» Рудольфа, его «инстинктивное понимание» искусства и музыки. Способ мышления танцора он характеризовал как «окольный и неровный… не столько устойчивый луч, сколько серии сверкающих вспышек». Что касается темперамента, то тут Гослингам приходилось держаться начеку: Рудольф по очереди мог быть «проницательным, упрямым, легкоранимым и циничным. Казалось, в человеке ракетного века живет острая чуткость лесного пигмея». «Его личность сформировалась как опасная смесь, в которой сочетаются недоверчивость и чувственность, агрессивность и амбициозность, эгоизм и варварство, которые бьют не только по другим, но и по нему самому, объявляя войну его милой, щедрой и немного робкой натуре» – таким видел Найджел 24-летнего Рудольфа.

Популярность Нуреева была феноменальной. Во время гастролей в США в 1986 году танцовщик передвигался в окружении конной полиции – только так государство могло гарантировать его безопасность; на площади перед Metropolitain Opera в ожидании открытия кассы люди ночевали четыре дня.

Балет был не просто страстью – он был воздухом, без которого Нуреев не мог дышать. Неутолимая жажда танца гнала его на сцену. При этом сумасшедшая работоспособность, беспощадная требовательность к своему телу – любой ценой добиться высот мастерства! – были ежедневной жизненной практикой Нуреева на протяжении трех десятилетий. По шесть часов у станка, по восемь спектаклей в неделю, 250-300 представлений в год – бешеный ритм, заданный танцовщиком самому себе, не имел равных. Музыкальный издатель Марио Буа вспоминает рабочий календарь Нуреева: «Вечером спектакль в Париже, назавтра с утра репетиция в Лондоне, послезавтра гала-представление в Монреале, еще через двое суток начинаются гастроли в Токио, потом два вечера в Буэнос-Айресе, турне по Австралии, телевизионная съемка в Нью-Йорке… Ни суббот, ни воскресений. Никаких отпусков». «Как профессионал, – говорит Андрис Лиепа, – могу утверждать: это на грани самоуничтожения». Кажется невероятным, как при таких нагрузках у Рудольфа хватало здоровья слыть бонвиваном, завсегдатаем ночных клубов, игроком, сибаритом и любителем крепких напитков. Как вписать в это еще одну черту, о которой упоминают многие, – «ненасытную жажду знаний», ум, жадно впитывающий, готовый учиться, где только удавалось: в самолетах, поездах, гостиницах Рудольф не выпускал из рук книги.

Предельно суровый с собой, неутомимый труженик, Нуреев был «чудовищно жесток и требователен к окружающим», приводя труппу в ужас. Балерина Лин Сеймур говорила, что танцевать с Нуреевым – это все равно что спускаться в каноэ-каяке в Ниагарском водопаде… Однако проходило время, и предубеждения артистов таяли перед завораживающим фанатизмом Рудольфа, ведущего спектакль к совершенству. Несмотря на свой ярко выраженный эгоцентризм, он нередко помогал танцовщикам, давая им работу.

Конечно, характер у Нуреева был далеко не сахар: капризный, непредсказуемый, вздорный, со всеми «звездными» комплексами – мог залепить пощечину хореографу или в раздражении от неточностей оркестра уйти в разгар спектакля со сцены. Великодушно, по-царски щедро растрачивая себя на сцене, Рудольф умудрялся одновременно быть «жадным до наживы» скупердяем: запрашивал за выступления баснословные гонорары, при этом всячески увиливал от налогов. В итоге, в точном соответствии с пословицей «скупой платит дважды», вынужден был выплачивать огромные штрафы. Друзья, которым приходилось постоянно расплачиваться за Руди в ресторанах и магазинах, вспоминают: как только заводились деньги, танцовщик немедленно приобретал какое-нибудь произведение искусства – картину, гравюру, бронзовую статуэтку. Живопись Нуреев любил глубоко, страстно: получал каталоги всех крупных мировых аукционов и вновь и вновь приобретал холсты – чаще всего изображения обнаженных мужчин. Великолепные костюмы, в которых он выходил на сцену, также восходили в ранг произведений искусства – Рудольф заказывал их крупным итальянским художникам. Редкие ткани, старинные шелка, драгоценные вышивки, роскошные ковры он обожал с чисто восточной чувственностью – квартиры и дома танцовщика были забиты творениями искусства и антиквариатом от подвалов до крыш. А ведь было их у Рудольфа немало: квартиры в Париже и Нью-Йорке, дома в Лондоне и Сен-Бартельми, ранчо в Соединенных Штатах и остров Галли, в сорока минутах морем от Капри.

Нуреев никогда не скрывал своей сексуальной ориентации: пишут, что его любовниками в разное время были Фредди Меркьюри, Элтон Джон, Жан Маре. Со временем слишком интимные вопросы прессы Нуреев научился отфутболивать, бросая фразы типа «Знать, что такое заниматься любовью, будучи мужчиной и женщиной, – это особое знание». Из круговорота лиц и тел, втянутых в орбиту магнетизма Рудольфа Великолепного, выделяется одно имя: выдающийся датский танцовщик Эрик Брун, мастерство и классическую элегантность которого Нуреев считал непревзойденными; их роман длился многие годы – вплоть до смерти Эрика от СПИДа в 1986 году.

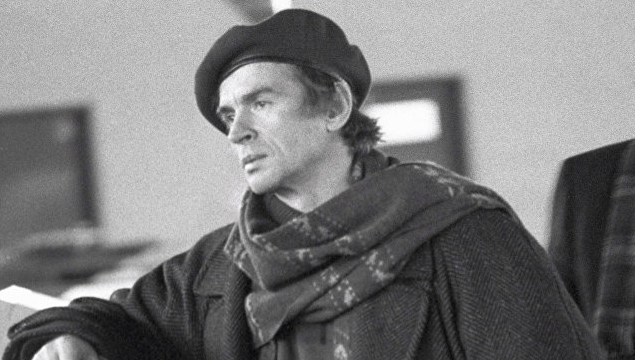

Вокруг «Рудика» всегда роились толпы поклонников, стареющие дамы, ищущие протекции молодые люди. Члены королевских домов, звезды всех сфер и величин охотно разделяли его общество, но по-настоящему он был глубоко одиноким человеком – и не только потому, что, как многие знаменитости, опасался, что его хотят использовать. Просто, по большому счету, для него важным оставалось только одно – балет. Этому были отданы весь его неукротимый темперамент, интеллект и обжигающая энергия, под власть которой подпадали все – от домохозяек до интеллектуалов: для Нуреева ставили танцы выдающиеся хореографы столетия – Фредерик Аштон, Джером Роббинс, Марта Грэм, Ролан Пети, Морис Бежар, Мерс Куннингем, Джон Немейер, Джордж Баланчин. Он и сам был режиссером балета, хореографом, руководителем балетной труппы парижской Гранд-опера (1983-1989 гг.).

Вслед за Вацлавом Нижинским он поднял роль партнера-мужчины в балете – от сопутствующей, подчиненной главной партии балерины – до равной ей, самоценной. Новатор костюма выходил на сцену в одном трико и танцевальном бандаже, стремясь подчеркнуть выразительность и мощь человеческого тела в свободном движении. Когда в 1984 году Рудольф узнал, что болен СПИДом, вирус уже четыре года разрушал его организм. Когда не смог танцевать, взялся осваивать дирижерское искусство. За три месяца до смерти поставил в Гранд-опера свою любимую «Баядерку» Минкуса. Последний балет. На этой же сцене в день премьеры получил высшую награду Франции – орден Почетного легиона; а в канун православного Рождества, 6 января 1993 года тихо ушел из жизни, оставив все свое состояние – $20 миллионов фондам борьбы со СПИДОМ.

«Я мало спал и много работал», – так определил Рудольф Нуреев секрет своего успеха. И еще: «Я танцую для собственного удовольствия. Если вы пытаетесь доставить удовольствие каждому, это не оригинально».