Смешная история

«Мы свое призванье не забудем: смех и радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы», – пели любимые герои мультфильма «Бременские музыканты». Эти слова относятся ко всем, кто веселил народ, – скоморохам, Петрушке, шутам. Но чем эти комедианты и юмористы отличаются друг от друга? Хороший вопрос накануне Дня смеха – 1 апреля.

Скоморохи

В Средневековье русских актеров, музыкантов, танцоров и даже дрессировщиков животных называли скоморохами. Такое название для веселых ребят жители Киевской Руси взяли из греческого языка, что означало «мастер шутки».

В XV-XVII веках на улицах и площадях Киева выступали скоморохи. Они пели шуточные песенки, показывали смешные представления, высмеивали все человеческие пороки и нерадивых начальников. Представления были красочными. Актеры – а скоморохи, конечно, были актерами – выступали в ярких скоморошьих нарядах и масках. Тексты для песен и спектаклей актеры писали сами. За годы выступлений появились любимые положительные персонажи и злодеи. У них были характерные наряды и маски, и, как только эти герои появлялись на сцене, зрители бурно реагировали смехом или улюлюканьем. Артисты пели и играли, а музыканты играли на популярных тогда инструментах: гудке, гуслях, жалейке, домре, волынке, бубне. Но самое веселье начиналось, когда артисты вовлекали зрителей в представление. Появление скоморохов, а они были бродячими артистами, на площади в базарный день всегда предвещало веселье и смех.

Но со временем по разным причинам – то ли из-за гонений церкви и властей городов, так как скоморохи слишком зло их высмеивали, а это из высокопоставленных мало кто любит, то ли из-за низких доходов за выступления – так или иначе, скоморохи стали превращаться в банды грабителей, которые занимались разбоем на дорогах и в деревнях. Трудно поверить, что про этих веселых ребят российский историк, сенатор Николай Калачов писал в 1864 году в своей книге «Артели в древней и нынешней России»: «Скоморохи, совокупясь ватагами (то есть артелями, шайками) многими до 60, до 70 и до 100 человек», по деревням у крестьян «едят и пьют сильно и из клетей животных грабят и по дорогам людей разбивают».

Так закончились славные времена скоморохов. В 1648 и 1657 годах патриарх Никон добился указа о запрете скоморошества. И неважно, что семью веками ранее церковь не только не запрещала скоморошество, но даже увековечивала шутов в православных соборах. В Софийском соборе в Киеве на стенах двух лестничных башен сохранилась известная фреска XI века «Скоморохи», изображающая музыкантов, танцоров и акробатов.

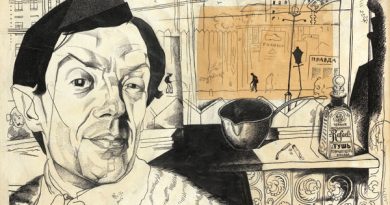

Петрушка: умереть от смеха

Табу на скоморошество привело к развитию новых уличных увеселений. Так, в XIX веке на площадях Российской империи стали разыгрываться представления с участием куклы-перчатки по имени Петрушка, или, как его еще называли, Иван Рататуй (звучит очень по-французски). В одной из сценок «Петрушка и городовой» городовой нападает на Петрушку: «У тебя и пашпорта-то нет!». На что Петрушка гордо отвечает: «Есть! По пашпорту я Петр Иванович Уксусов!». Так у героя балаганных выступлений появилось имя. По определению Даля, героя кукольных представлений также величали «остряком в красном кафтане».

Красный кафтан или красная рубашка были неотъемлемой особенностью наряда Петрушки, собственно, как и колпак с кисточкой на голове. Внешне Петрушка совсем не похож на русского героя: у него большие руки и голова и маленькое туловище, крупные черты лица. Голова вырезана из дерева, обработанного маслом, из-за чего выглядит темной, большие глаза и огромный нос с горбинкой, совершенно белые глазные яблоки и темная радужная оболочка, за счет чего глаза Петрушки кажутся черными.

Губы, растянутые в оскале, воспринимались зрителями как улыбка. Мол, шут должен быть улыбчивым. Но на самом деле это было не так. Петрушка – злой персонаж. Так было изначально. Практически все сценки с его участием были довольно жестокими. Нередко противники балагура умирали от его руки (примечательно, что руки у Петрушки были короткими, а четырехпалые кулаки – огромными) либо от ударов палкой. Его грубые и часто непристойные шутки вызывали смех зрителей, а то, что он колотил всех, кто ему не нравился, приносило неизменное удовольствие зрителям.

Самыми распространенными были сценки: лечение Петрушки, служба в армии, покупка лошади, свадьба Петрушки, когда он осматривал невесту так же пристально, как коня на ярмарке. Женитьба балагура на Акулине Петровне отличалась особым натурализмом. По этой причине детей с представления уводили. Но постепенно из сюжетов стали пропадать все остроты, простонародные выражения и постельные сцены, и выступления Петрушки утратили свой колорит. В XIX веке на детских праздниках и новогодних утренниках стали показывать приключения Петрушки, и он стал детским героем, окончательно утратив свой злобный, сатирический характер.

Пожалуй, самой главной отличительной чертой Петрушки можно назвать его голос и манеру говорить. Речь у него была быстрой, а тембр – очень высоким, можно сказать, писклявым. Чтобы добиться такого результата, петрушечники вставляли в гортань пищик либо зажимали ноздри.

Но и как балаганная кукла, и как детская игрушка, этот остряк остается самой популярной куклой в России уже три столетия. Такой любимый на Руси Петрушка был младшим родственником европейских игрушек. Когда описывают его внешность, трудно не заметить его сходство с неаполитанской куклой Пульчинеллой. Но были и другие аналогичные куклы: французский Полишинель, английский Панч, турецкий Карагез, немецкий Гансвурст-Касперле, испанский Дон Кристобаль, но, в отличие от Петрушки, все они были куклами-марионетками и управлялись с помощью нитей. И только во Франции, в Лионе, в начале XIX века зрителей развлекала кукла-перчатка Гиньоль.

Шут

Если вы думаете, что шуты существовали только в прошлые века, вы ошибаетесь. Смешные и курьезные истории с шутами происходят и в XXI веке. Так, за год до начала этого века монарх Тауфа’ахау Тупоу IV королевства Тонга, тихоокеанского государства в Полинезии, официально нанял на королевскую службу шута, которого звали Джесс Богдонофф. Параллельно придворный балагур занимал должность финансового советника короля. Правда, при дворе он пробыл недолго. В 2001 году «шут» был уличен в серьезных финансовых хищениях, ущерб казне оценивался в 20 млн. долларов, что спровоцировало правительственный кризис, и несчастный, но богатый шут был вынужден покинуть королевство.

В Российской империи нередко придворными шутами становились умные и образованные люди. Пример тому – Иван Александрович Балакирев. Инженер по образованию, он слыл невероятным рассказчиком анекдотов. Этот талант и определил его судьбу. Стал Балакирев служить у императора Петра I придворным шутом. Известно, что российские императоры и императрицы были чрезвычайно щедры к своим шутам. Все тот же Балакирев имел в Санкт-Петербурге свой дом и был неоднократно награжден императрицей Екатериной. В 1722 году, во время Персидского похода по Оке, Петр Первый находился в Касимове. В его свите был и Иван Балакирев, который попросил у царя позволения именоваться ханом касимовским. Хотя согласие царя и было шутливым, в Касимове снова появился «хан». После смерти Петра Первого по указу Екатерины I Балакирев получил чин поручика лейб-гвардии, титул «царя касимовского» и право владения бывшими имениями касимовских ханов.

Все любят читать сборники анекдотов. Так вот, один из первых таких сборников был издан Балакиревым в 1780 году и переиздан более 70 раз.

Шутки Балакирева

Как-то он спросил Петра I: «Какое сходство между колесом и стряпчим из приказа? – И сам же ответил: – И того, и другого надо почаще смазывать. Не подмажешь – не поедешь!»

Один придворный, желая прилюдно унизить Балакирева, обратился к нему с вопросом: «Точно ли говорят при дворе, что ты дурак?» Балакирев спокойно ответил: «Не верь им, любезный! Они только людей морочат. Да мало ли, что они говорят: они и тебя называют умным. Не верь им, пожалуйста, не верь».

А его коллегу – шута Яна Лакосту родом из Португалии прозвали Петром Дорофеичем. Он знал несколько языков и вел с Петром политические и богословские споры, используя риторические приемы, и заканчивал свои рассуждения неожиданным смешным умозаключением, что особенно нравилось Петру. В 1723 году ему были «высочайше дарованы» необжитый крошечный остров Гохланд в Финском заливе и титул «короля самоедского», в связи с чем Лакоста стал появляться на застольях в сдвинутой на одно ухо высоченной короне из жести.

А имена некоторых придворных шутов Европы стали именами нарицательными. Например, шут при французском дворе Шико и шут при польском дворе Станьчык. Теперь их именами называется любой остряк.

А ведь еще в Средневековье в шуты принимали карликов да людей с психическими или физическими отклонениями. Им на голову надевали колпак с бубенцами, длинные концы которого символизировали уши и хвостик ослика. А в руки шутам давали посох с бычьим пузырем на конце, наполненным горохом. Именно из-за этого атрибута шутов называли гороховыми.

Шут мог под видом шутки говорить о том, что боялись сказать королю придворные, – о своих проблемах, претензиях или открыть какую-то тайну. Шуты воспринимались как люди, оставшиеся по божьей воле недоразвитыми детьми. А детям позволено то, что не позволено взрослым.

И в заключение: зачем людям смех?

У Норбекова есть такое упражнение: вы встаете перед зеркалом и начинаете натужно смеяться. И хотя вам совсем не смешно, через несколько минут такого искусственного смеха он превращается в настоящий. Не верите? Попробуйте. И вы убедитесь, что в тот момент, когда ваш смех станет натуральным, у вас изменится настроение. Вы уже не сможете так же грустно смотреть на окружающий мир, как несколько минут назад. Механизм расслабления срабатывает, и на душе становится намного легче. Громкий смех очень притягивает людей – самый недоверчивый и подозрительный пессимист будет смотреть на смеющегося доброжелательно. Смех – это выработанный людьми рефлекс. Видя смеющегося или улыбающегося человека, другие люди тоже приходят в хорошее настроение.

С Праздником смеха!